原料药研发之路线选择解析

一、路线选择的定义

路线选择指在仿制药原料药研发中,通过对比不同合成路径的可行性、成本、安全性、环保性等因素,确定最优生产工艺的过程。其核心在于平衡药品质量、法规合规性和产业化效率。

二、为什么要进行路线选择?

- 质量一致性:确保与原研药在杂质谱、晶型、稳定性等关键质量属性一致;

- 成本控制:优化工艺步骤、原料利用率,降低生产成本;

- 专利规避:原研药的核心专利可能覆盖特定合成路线或中间体,仿制药企业需选择非侵权路线;

- 产业化可行性:某些路线可能更适合大规模生产,而另一些可能在实验室可行但在工业化生产中存在困难;

- 环保与合规:减少危险试剂使用,符合ICH Q11和GMP规范。

起始物料的选择:

工艺路线的经济性与可行性:

工艺路线的优化与筛选:

中间体和关键催化剂的选择:

环境与法规考量:

工业化可行性:

质量控制与杂质管理:

市场导向:

四、路线选择的依据

- 技术可行性:反应步骤简洁、收率高、操作安全;

- 质量可控性:关键中间体和终产品杂质可控,符合ICH Q3标准;

- 法规合规性:满足药监部门对起始物料、工艺验证的要求;

- 经济性:原料易得、试剂低毒、能耗低;

- 知识产权:避开原研专利,或通过晶型/工艺创新形成自有专利。

五、定义“好路线”的标准

- 质量可靠:终产品符合药典标准,稳定性与原研一致;

- 工艺稳健:关键参数(如pH、温度)容错率高,适合放大生产;

- 成本优势:综合成本低于原研药或其他竞品;

- 绿色环保:减少高危溶剂(如二氯甲烷)使用,符合EHS要求。

- 专利自由:不侵犯原研药的核心工艺专利

六、典型案例

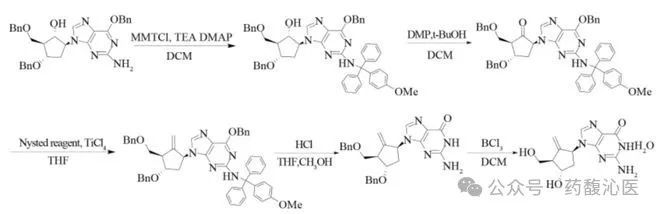

恩替卡韦的路线选择

恩替卡韦是一种抗病毒药物,其仿制药研发中涉及起始原料的选择。浙江华海在开发该品种时,选择了距离终产品较远的起始原料,但未选择更靠前的市售化学品。这一选择符合CDE的要求,并最终获得了美国FDA的批准。相比之下,国外某公司因起始原料选择不当,被EMA要求重新定义起始原料。

(图片源DOI: 10.14002/j.hxya.2020.05.007)

七、总结

路线选择是仿制药研发的核心环节,需通过多维度分析(技术、法规、经济)确定最优方案。成功案例表明,通过晶型创新、工艺简化和专利布局,可突破原研限制,实现高质量、低成本生产。更多细节可参考等来源。

药馥沁医

邵丽竹

何发

热点文章

-

一文看懂新药研发到上市的全流程

2025-11-25

-

《药包材GMP(2025)》与药品GMP深度对比:核心差异、新增要点与实施指引

2025-11-25

-

浅谈非最终灭菌产品制剂车间无菌工艺模拟试验中的要点与设计

2025-11-18

-

制药生产标准不断提升:原料药与高活性原料药的密闭隔离解决方案

2025-11-19

-

一文掌握一条产业链:医药板块

2025-11-17

-

从"制造"到"智造",默克如何进行数字化转型?

2025-11-21

-

拜耳这波数字化操作,直接解放全自动片剂生产车间劳动力!

2025-11-18

-

基于CFD仿真技术的灌装机充氮装置设计优化

本文以某制药产线的灌装机设备为研究对象,采用计算流体动力学(CFD)仿真技术对充氮装置的充氮性能进行分析,并结合分析结果对氮幕结构进行了优化设计。随后,针对优化方案进行性能仿真验证,结果显示优化后的顶空残氧量降低至0.252%。为了进一步验证优化方案的实际效果,将优化方案应用于实际产线进行性能测试,测得的顶空残氧量为0.68%,这一结果满足了小于1%的要求,表明其充氮保护性能已达到国际先进水平。

作者:王志刚、刘依宽、刘佳鑫

-

药品密封性检测 :用户需求与优化

-

可控冻融系统在生物原液上的应用

-

人用疫苗生产数字化转型

-

药包材生产质量管理的进阶策略

-

药厂洁净区域风量和压差的控制策略

评论

加载更多